Esse é um texto mais pessoal. Escrevo-o com a esperança de que encontrará seu caminho para a experiência intransferível do leitor.

Teve uma época em que eu parei de ler - ou ao menos parei de ler aqueles livros que classificamos como literatura.

Eu cresci querendo ser algo entre Hermione Granger e Rory Gilmore. Dos quinze aos dezesseis anos, retirei da biblioteca os volumes cujas lombadas me prometiam algo de importante e aspiracional: Madame Bovary, Anna Karenina, Os Miseráveis. Eu não tinha aprendido ainda que um livro é uma coisa muito séria e que um escritor é quem olha languidamente para a câmera. Eu não lia para entender. Eu lia como as crianças - pela história - ou como os adolescentes - para me inventar. A leitura tornava-me parecida com quem eu queria ser.

Meu colégio tinha um projeto monográfico como parte do currículo obrigatório. Aos dezesseis anos, eu escrevi uma tese sobre literatura fantástica - tinha o nome bonito de Nas sombras da Modernidade: o moderno e o fantástico em 'O homem de areia', de E. T. A. Hoffmann. Com a ajuda do meu orientador, a bibliografia reunia nomes cuja relevância eu não suspeitava, gente como Walter Benjamin e Georg Simmel e Tzvetan Todorov. Aos dezessete anos, a monografia me rendeu um prêmio nacional. Aos dezoito, viajei para a África do Sul para apresentá-la em uma feira internacional. E então começou um período de alguns anos em que eu não li nada de literariamente relevante.

Filha da classe média, eu havia escolhido uma faculdade para a qual existia um mercado de trabalho; as Letras não seriam uma profissão. A audácia da adolescência também dera lugar à certa timidez intelectual: um livro era um repositório de Grandes Ideias, e a perspectiva de não as tê-las me envergonhava. Ler para ter ideias é como se vestir para ser cool: se você está fazendo de propósito, já deu errado. Pois há caminhos que só se abrem enquanto fins em si mesmos, não como passagem para outras paradas.

Não lembro direito como mudei de rota. Acho que foi com Philip Roth. Talvez por memória muscular, o fato é que retomei meu trajeto. (O mercado editorial ganhou a batalha de Relações Públicas, de tal modo que todos parecem concordar que a literatura é benéfica, como cápsulas de vitaminas, ou que “as pessoas deveriam ler mais”. Ler é um caminho, como vários. Cada um tem uma abertura diferente para o processo de se construir). Eu voltei a ler por amor à descoberta. É uma coisa minha. Eu não faço para ser culta ou para fazer comentários inteligentes ou para ganhar dinheiro. Os livros são o jeito que encontrei para fazer a minha alma crescer.

Tenho o hábito de manter caderninhos. Eu registro alguns planos ou o que estou pensando na hora. Faz alguns anos, eu anoto: vou escrever mais. Não um caderno pessoal, mas uma história, um livro. E de repente tudo fica grande e impossível. Sou uma pessoa prática e entendo que não há nada de romântico em publicar: há de se ter uma audiência, a ser alimentada todos os dias nas redes sociais (o algoritmo!); há de se ter uma editora, com quem se estabelece um relacionamento comercial, e há de se fazer networking, para que seu livro seja indicado pelos colegas. Parece exaustivo. E, se é para exercitar todo esse talento em vendas, há carreiras que pagam melhor.

De caderninho em caderninho migrei o plano de escrever sempre para uma próxima página, sem perceber que já escrevia. Trazer algo à existência é um pequeno milagre. Diante da linha preenchida, não importam os prêmios literários ou a genialidade de Machado de Assis. Escrever é um caminho de amor, e nossos romances domésticos não são feitos menores pela grandeza da paixão de Julieta e Romeu. Na casa dos trinta, também sinto que não há mais tempo para adiar ser quem se é. Mesmo que por ora seja um rascunho incompleto.

Duas coisas bonitas:

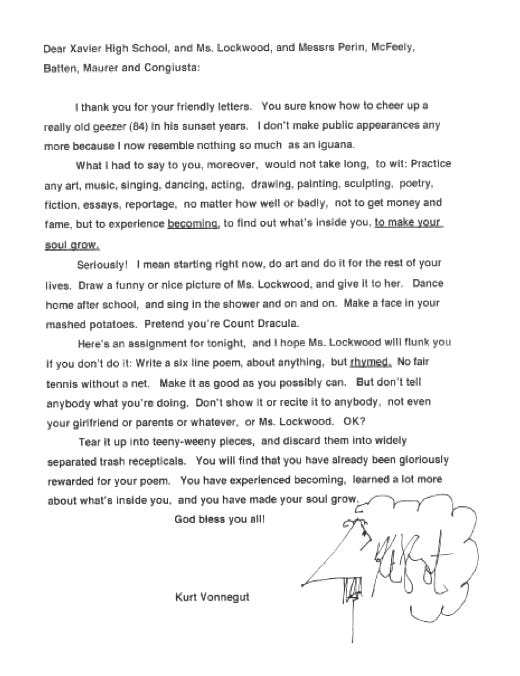

Em 2006, um ano antes de sua morte, Kurt Vonnegut foi convidado a dar uma palestra para os alunos de uma escola pública em Nova York. Ele rejeitou a proposta, mas escreveu a carta abaixo (tradução aqui):

James Hampton trabalhava como zelador em uma das repartições públicas de Washington. D. C. Durante quase quinze anos, ele alugou uma garagem para construir seu projeto particular: um altar feito de papelão, restos de madeira e papel alumínio, entre outros materiais que conseguiu reunir. Após sua morte, o altar foi descoberto pelo dono do imóvel. The Throne of the Third Heaven faz parte da coleção permanente do Smithsonian American Art Museum. Nesse vídeo, dá para ter uma ideia das dimensões.

Me identifiquei tanto com seu texto, com a diferença que eu, sim, queria ler para ser culta, rsrs. Agora tô desistindo, de ser culta, não da leitura. :)

que delícia te ler <3